以前、自己紹介の記事の中でも少しお話ししていたのですが、会社を辞めました!

今年の1月から、仕事をせずに自分の時間を好きなように使って過ごしています✧

そんな中、「必ず役所に行って、手続きする必要があること」を知りました。

誰も丁寧には教えてくれません‥

自分で理解していなければならなかったことだと思います。

既に会社を辞めている方、またはこれから辞める予定の方は、必ず役所に行くことをお忘れないようにしていただきたく、この記事でわたしの体験談と備忘録をまとめました!

※先にお伝えしておきますが、すぐに次の会社が決まった場合や親族の扶養対象となる場合は当てはまりません!

事の発端「そうか、保険証がない!」

ある日のこと_

スーパーでスルメイカがお買い得になっていたので購入し、料理が得意な旦那が「イカのトマトスパゲティー」を作ってくれたのです。

いやあ‥美味しかったんだよなあ‥✧

ところが、パスタを食べ終わってから、喉の奥で小骨が刺さったような痛みと異物感がありました。

ま、まさかイカで刺さるなんてこと‥(笑)

疑問に思いながらも、喉の奥をみてもらったらり、触ってみたり、ご飯を飲み込んでみたり(危険なので本当はやってはいけないそうです笑)、

色々試したのですがどうしても痛みは取れませんでした‥

数日すれば、自然と治るかもしれないと気にせず生活していたのですが、飲み込んだり、ふとした時に異物感があるので、

やはり気になる!!!

喉になにか詰まっているなら自分では取れそうにないし、扁桃腺が腫れているなら早く治療したいし…

ということで、病院に行こうと近くの医院を探していたのですが、

あ、あれ‥?!そういえば、わたし保険証持ってない!!!!

そうなんです、必要な時に無いものに気がつきました…

その1:国民健康保険に加入する

国民健康保険(通称、国保(こくほ))は、職場の健康保険などに加入していない方が加入する保険のことです。

国保に加入する必要がある事由はさまざまあるのですが、会社を辞めて職場の健康保険を辞めた場合には、国保に加入する必要があります。

国保に入らないってことも認められるのかな?

加入が必要なこと、未加入の場合について、以下の記載がありました。

日本では、国民の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するために、国民皆保険制度を採っています。

「国民健康保険に未加入だと何が起こるの?|保険の先生」より

このため、本人の意思に関わりなく、国民は加入資格のある健康保険へ強制的に加入することになっており、未加入のままでいることは原則として認められません。

また、家族の健康保険の扶養に入っている人や、年収が一定の限度額を超えない人を除き、健康保険料を負担しなくてはなりません。

とのことです。

また国保に加入したり、国保を脱退するときなどは、必ず14日以内にお住まいの市区町村の窓口に届け出をしなくてはなりません。

(国保組合の方は、国保組合の窓口に届け出します。)

お恥ずかしい話、わたしは既に14日を過ぎていましたが、問題なく受理していただけました‥!

ちなみに、届出が遅れるとその間の医療費は全額自己負担となり、届出が遅れたとしても保険料はさかのぼって納める必要があります。

市区町村の窓口で手続きました!

※詳しい手続きや必要な書類などは必ずお住まいの市区町村のホームページで確認していただくようにお願いします。

わたしの場合は、以下のものを持参しました。

- マイナンバーカード

- 健康保険・厚生年金等資格喪失証明書

- 世帯主(夫)の個人番号記載の書類

(当時夫はカードを発行していなかったので住民票の写しを持参) - 印鑑

手続きによっては、マイナンバーカードが不要なこともありますが、マインナンバーカードがあると、

役所での手続きや調べてもらいたいことが円滑に進む印象があり、とっても助かっています✧

驚いたのですが、窓口での所要時間は10〜15分程度で済み、即日で保険証をもらうことができました!

一刻も早く病院に行きたかったし、再度役所に出向くのは面倒!と思っていたので、助かりました!

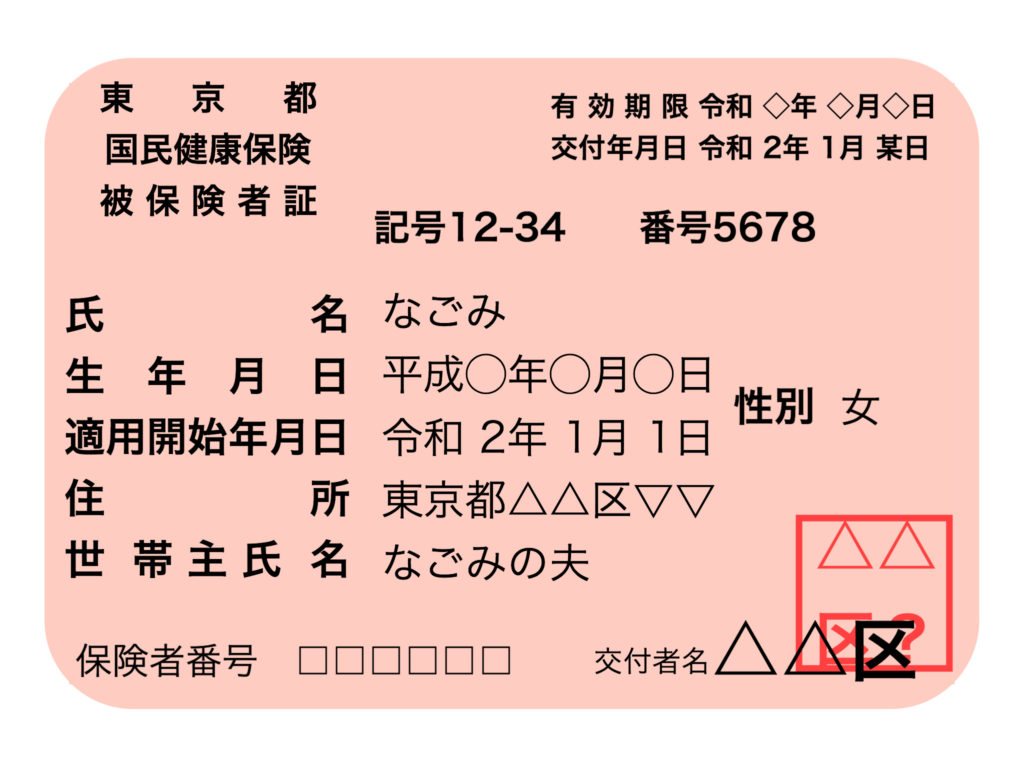

もらった保険証はこんな感じでした!

※オリジナルで作成しているので無断使用・無断転載は固くお断りします

会社員時代の健康保険証とは違って、新鮮な印象でした‥!

保険料の納付について

国保の保険料の支払いについては、当月分の納付は〆切が過ぎてしまったとのことなので、翌月分の納付書でまとめて請求されるとのことでした。

国保の保険料の納付には口座振替をお願いされました。

口座振替の依頼書も渡してくれるので、自宅でゆっくり記入して自分で郵送します。

ちなみに、納付書は世帯主宛に送付されるそうです。

世帯主は、会社の健康保険に入っていて、国保には加入していない場合でも、

必ず世帯主の名前での送付となるので、ご了承くださいとのことでした。

国民健康保険をやめるとき

今年度は、わたしも所得があるので夫の扶養に入ることができず(出来ないと判断し)、国保の加入しましたが、

「もし、夫の会社の健康保険に加入することになったら?」

という質問にも大変丁寧に回答いただきまして、

国保に加入している状態で、他の健康保険に加入することになった場合には、

先に新しい健康保険に加入し、新しい保険証が手に入ってから、現在保有している国保をやめる手続きが必要となります!

とのことでした。

郵送でも手続きができるそうで、国保をやめる際に必要な書類もあらかじめ整えてくれました。

この手続きはあまり難しいことはなくて、新しい保険証と国保の保険証を持って窓口にいけばOKです✧

よし、手続き完了??

念の為と思って持参したのですが、すべて自署によるものだったので、印鑑の出番はありませんでした!

また、健康保険・厚生年金等資格喪失証明書と住民票とも原本を返却してくれました。

保険証を手に入れることができたので、まっすぐ帰宅しようと思っていたのですが、

年金はお済みですか?まだならこちらからが近いですよ!

「「「ね、年金‥!!!!!!!!」」」

どうやら、年金に関しても手続きが必要だそうです。

その2:国民年金に加入する

20歳以上60歳未満の者が退職して厚生年金または共済組合をやめたときは、第2号被保険者から第1号被保険者になるため、国民年金の加入手続きが必要です。

年金手帳がなくても、マイナンバーカードで足り、他に持ち物は整っていたのでそのまま窓口に向かいました。

こちらでの手続きも10分程度で簡単に済んでしまいました。

付加年金は入りますか?

第1号被保険者の場合、付加年金に加入することができるので、加入するかどうか確認されましたが、

来年度からは旦那の扶養に入る予定なので、短い期間だし…と加入しないことにしました。

付加年金とは?

付加年金とは、第1号被保険者ならびに任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができるものです。

付加保険料は月額400円とあまり負担にならず、長く加入する場合は入っていないともったいないくらいの制度だと思っています。

日本年金機構のホームページによる付加年金額の説明は、以下の通りです。

付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりとなります。

付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れます!

「200円 × 480月(40年) = 96,000円

(毎月の定額保険料(令和元年度:16,410円)を40年間納めた場合

⇒780,100円※令和元年度時点の金額)」なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

「付加保険料の納付のご案内|日本年金機構」より

保険料の免除

第1号被保険者は国民年金保険料について「失業等による免除」を適用することができる場合があります。

配偶者がいる場合は、配偶者の所得も考慮されますので、確認が必要です。

保険料の納付について

ちなみに、国民年金保険料は納付書払い・口座振替納付・クレジットカード納付かを選択する必要があります。

わたしは、クレカ払いを選びました✧

クレジットカードのよる納付を選択した場合、納付届出書を年金事務所宛に郵送する書類を渡してくれるので、自宅でゆっくり記入して郵送しました。

(窓口その場で書いても3分程度で書き終わるようなものです!)

クレジットカードの引落が開始となるまでには、約1〜2ヶ月かかるとのことなので、はじめは納付書による納付になるとの説明でした!

正真正銘、完了♩

ここまでで、役所で必要な手続きは完了しました!

ありがたいことに、待ち時間もなくスムーズに受付してもらえたので、併せて30分もかからなかったと思います。

来月あたりから、どっと納付書が来ると思うと、ちょっと恐ろしいです…(笑)

そういえば、iDeCoは?

年金の被保険者種別が変更になったことで、思い出したことがありました。

そういえば、イデコも手続きが必要だったような‥!!

そうなんです!わたしは会社に勤めている時に楽天証券でiDeCoに加入しました。

(※)過去の記事でも、加入しているiDeCoの運用やiDeCoについての説明を公開しています。

被保険者種別に変更があった場合は、届出が必要となります。

iDeCoの被保険者種別の変更に関する届出については、別の記事でまとめました!

「どういう手続きもしたらいいかわからない!」

「どうやって調べたらいいのかわからない!」

という方は、みていただけると嬉しいです!

さいごに

無事に手続きを終えることができたのですが、喉の痛みがなければ病院にいこうとも思わなかったでしょうし、保険証のこともすっかり忘れてしまっていました、、

もっと急を要した場合や、自分で動けなくなってしまった場合は、と思うと、、、

個人的な話ですが、わたしは前職の関係でファイナンシャル・プランナー2級の資格を取得しています。

そのため、いざ手続きに至れば内容や用語はすんなり理解することができたのですが、

「そもそも自分が手続きに行く必要がある状態だった!」

ということに気づくことができませんでした‥

『知らない』ということは、なかなかに困ります‥

もっとさまざまは知識を深めたいですし、実践・実行できるように高くアンテナを張りたいと思いました。

最後に、市区町村の窓口での手続きは、その市区町村ごとに異なりますし、その人によっても異なることですので、

ご自身の場合をよく確認されることをおすすめ致します◎

ありがとうございました!